蛇をペットとして飼うために必要なものとは?寿命は値段など詳しく解説!

在宅ワークが増えたことやおうち時間が増えたことによって、近年ペットを飼う方が増加中です様々な生物をペットとして飼うことができる中、蛇を飼育している方もおられます。ここでは蛇をペットとして飼うために必要なものをご紹介してまいります。寿命や値段なども併せて解説していくので、ぜひチェックしてみてください。

蛇とはどんな動物?

蛇というと怖い、凶暴な印象のある方も多く、動物園等で見るくらいで生態や性格まで詳しくは知らない方もおられます。蛇はどんな動物かを確認しておきましょう。

蛇というと怖い、凶暴な印象のある方も多く、動物園等で見るくらいで生態や性格まで詳しくは知らない方もおられます。蛇はどんな動物かを確認しておきましょう。

蛇の生態・特徴

まずは生態ですが、蛇は変温動物なので外の温度によって体温が変化します。日光浴をして体温を維持したり、冬眠や夏眠して体温を維持しています。蛇は肉食動物なので、鳥やネズミなどを捕食することが多いです。蛇の種類によってはカエルや小魚なども食べる種類もいます。蛇の性格

蛇の性格は2タイプあり、蛇のイメージとしてよくあるシャーと威嚇してくる攻撃的な性格のタイプと、大人しい性格で人慣れするタイプがいます。威嚇する性格の場合、ケージに入れておいても手や顔を近づけると威嚇したり噛みつこうと飛びついてきたりしますが、蛇好きの間では人気があります。 一般的には大人しい性格の方が飼いやすく、触ったり持ったりしてスキンシップを取ることが可能です。慣れてくると自分から手の上に登ってきたりするので、可愛さもひとしおでしょう。蛇の寿命

蛇の寿命は種類によっても違いますが、10~15年ほどが平均的な寿命とされています。15年程とすると犬の寿命と同じくらいなので、長生きと言えます。種類によっては20年以上長生きする生体もあるので、飼う際には寿命まで飼育できそうかをしっかり考えてみてください。ペットとして飼える蛇の種類

蛇は世界中で3500種ほどいると言われており、蛇の種類に詳しいという方も少ないかもしれません。ここではペットとして飼える蛇の種類をご紹介してまいります。

蛇は世界中で3500種ほどいると言われており、蛇の種類に詳しいという方も少ないかもしれません。ここではペットとして飼える蛇の種類をご紹介してまいります。

ペットとして飼える蛇①コーンスネーク

まずはコーンスネークです。全長が最大1.2~1.8mでアメリカやブラジルなどに生息している種類です。体色は様々で、安い生体だと5000円程度から販売されていますが、特殊な体色だと2万円程する場合があります。性格は穏やかでおとなしく、寒さにも強いので蛇を初めて飼う方におすすめです。寿命は約10~15年程です。ペットとして飼える蛇②タマゴヘビ

タマゴヘビは、その名の通り鳥類の卵だけを食べる無毒種の蛇です。アフリカタマゴヘビと呼ぶこともあり、サハラ砂漠以外のアフリカ大陸などに生息し、野生では卵が捕食できない時期は絶食します。 全長30~100㎝程度で、性格は大人しく餌もウズラの卵などを与えればいいので飼いやすいでしょう。寿命は約10年で、価格も1万円台から売っているのでお手頃です。ペットとして飼える蛇③カリフォルニアキングスネーク

続いてはカリフォルニアキングスネークです。カリキンとも呼ばれるアメリカ西部に生息する種類で、全長は1.3~1.5m程です。性格は大人しいですが、活発なので脱走もしやすいでしょう。餌は鳥類や小型の哺乳類、両生類なども食べ、共食いもするため蛇の王と呼ばれています。寿命は約20年と長生きで、価格も5万円以内で購入できることが多いでしょう。ペットとして飼える蛇④ポールパイソン

ポールパイソンは、模様が美しいので人気があります。西アフリカに生息する品種で、とても大人しく臆病なので飼いやすい品種です。全長は1~1.8m程で、寿命は約20年なので長生きします。価格は1万円以下からあり、体色によっては10万円以上の値がする場合もあります。他の蛇に比べると神経質なので、ストレスで拒食になりやすいため注意が必要です。ペットとして飼える蛇⑤アオダイショウ

最後はアオダイショウです。日本の固有種なので名前はご存じの方も多いでしょう。全長は最大で2.5m程で、北海道から薩南群島まで広く分布しています。緑がかった色合いのイメージが強いですが、青みが強かったり白っぽいタイプもいます。 性格は大人しく、無毒なので飼いやすいです。寿命は約10年で、価格も5000円程で購入できるもあるのでお手頃でしょう。ペットとして飼う蛇の値段はどのくらい?

蛇に興味を持った方は、ペットとして飼う蛇の値段はどのくらいかも気になるところでしょう。蛇は安い生体だと1万円以下で購入できますが、高い生体だと20万円以上するものもあります。1万円台で購入できる生体も多いので、手ごろな価格でも入手可能です。

蛇は種類によっても価格が違いますが、同じ種類の中でも色合いや模様などによって価格が変化するので、価格で選んでも模様など見た目で選んでも良いでしょう。

蛇に興味を持った方は、ペットとして飼う蛇の値段はどのくらいかも気になるところでしょう。蛇は安い生体だと1万円以下で購入できますが、高い生体だと20万円以上するものもあります。1万円台で購入できる生体も多いので、手ごろな価格でも入手可能です。

蛇は種類によっても価格が違いますが、同じ種類の中でも色合いや模様などによって価格が変化するので、価格で選んでも模様など見た目で選んでも良いでしょう。

蛇のペットとしての飼い方

ここからは蛇のペットとしての飼い方をご紹介していきます。飼い方をチェックして必要なものを揃えてみましょう。

ここからは蛇のペットとしての飼い方をご紹介していきます。飼い方をチェックして必要なものを揃えてみましょう。

飼い方①飼育に必要なもの

まずは飼育に必要なものです。飼育には飼育容器、床材、温度計、保温器具、水入れ、餌を用意しましょう。飼育容器は小さな生体なら、一般的な爬虫類用の蓋が付いた飼育容器でも大丈夫です。とぐろを巻いた状態の3倍くらいのスペースは必要なため、大きな生体だと衣装ケースなどのプラスチック容器で代用します。

床材はウッドチップやキッチンペーパーなどが使えますが、種類によって好みも違うので、適した床材を用意しましょう。水入れは蛇が水浴びにも使うため、とぐろを巻いた状態でちょうど入れるサイズが良いとされています。体が密着していると安心するため、大きすぎも良くありません。個体に合ったサイズのものを探してみて下さい。

まずは飼育に必要なものです。飼育には飼育容器、床材、温度計、保温器具、水入れ、餌を用意しましょう。飼育容器は小さな生体なら、一般的な爬虫類用の蓋が付いた飼育容器でも大丈夫です。とぐろを巻いた状態の3倍くらいのスペースは必要なため、大きな生体だと衣装ケースなどのプラスチック容器で代用します。

床材はウッドチップやキッチンペーパーなどが使えますが、種類によって好みも違うので、適した床材を用意しましょう。水入れは蛇が水浴びにも使うため、とぐろを巻いた状態でちょうど入れるサイズが良いとされています。体が密着していると安心するため、大きすぎも良くありません。個体に合ったサイズのものを探してみて下さい。

飼い方②餌

続いては餌です。蛇は肉食動物なので、飲み込めるサイズの小鳥や小型の哺乳類が餌になります。野生と同じく生きたエサは難しいため、ペット用の冷凍餌を利用するのがおすすめです。冷凍マウスや冷凍ウズラ、冷凍ヒヨコなどが市販されており、ペットショップやインターネットで注文できます。飼い方③餌の与え方

冷凍餌を与える場合は、解凍する必要があります。40~60度くらいのお湯につけて解凍しましょう。冷凍のまま与えてしまうと消化不良や吐き戻しを起こしてしまうため、注意が必要です。隠れ家のようなシェルターを置いている場合はその近くに置いておくと食べてくれます。 置いても食べない場合は、ピンセットで顔のそばに持っていって食べさせましょう。餌は大人は週1回、成長期は週1、2回与えます。飼い方④水・掃除

水は水入れに入れておけば飲みますが、よく水を飲むので切らさないように注意します。水入れで排泄することもあるので、水が汚れていないか確認し、定期的に交換しましょう。掃除は月1回程度、床材を交換します。排泄物や食べ残しが腐っているなど、明らかなものは取り除いてあげる方が衛生的です。

水は水入れに入れておけば飲みますが、よく水を飲むので切らさないように注意します。水入れで排泄することもあるので、水が汚れていないか確認し、定期的に交換しましょう。掃除は月1回程度、床材を交換します。排泄物や食べ残しが腐っているなど、明らかなものは取り除いてあげる方が衛生的です。

飼い方⑤蛇の脱皮

脱皮の前は餌を食べない、水入れに漬かっている時間が長い、動かないなど兆候が見られます。蛇は脱皮する際にシェルターなどザラザラしたものに体をこすりつけて脱皮します。綺麗に脱皮できるときもあれば、うまく脱皮できず皮が残ってしまうこともあります。

脱皮がうまくできなかった場合はそのままにしておくとその部分が壊死してしまうため、獣医さんに診てもらうと良いでしょう。自分で脱皮を手伝う場合は脱皮促進スプレーを使用したり、ぬるま湯につけてゆっくりピンセットで剥きます。

脱皮の前は餌を食べない、水入れに漬かっている時間が長い、動かないなど兆候が見られます。蛇は脱皮する際にシェルターなどザラザラしたものに体をこすりつけて脱皮します。綺麗に脱皮できるときもあれば、うまく脱皮できず皮が残ってしまうこともあります。

脱皮がうまくできなかった場合はそのままにしておくとその部分が壊死してしまうため、獣医さんに診てもらうと良いでしょう。自分で脱皮を手伝う場合は脱皮促進スプレーを使用したり、ぬるま湯につけてゆっくりピンセットで剥きます。

蛇をペットとして飼育する際の注意点

蛇をペットとして飼育する際には、注意しなければならない点があります。何も知らずに飼ってしまうと自分自身に負の影響がでてしまう可能性があるので、飼育を考えている方は購入する前にチェックしておきましょう。

蛇をペットとして飼育する際には、注意しなければならない点があります。何も知らずに飼ってしまうと自分自身に負の影響がでてしまう可能性があるので、飼育を考えている方は購入する前にチェックしておきましょう。

注意点①1匹だけで飼育する

注意点1つ目は、1匹だけで飼育することです。繁殖以外で複数の蛇を同じ飼育容器に入れると喧嘩になったり共食いの恐れがあるため、1匹だけで飼育しましょう。注意点②頭や首を持たない

続いては頭や首を持たないことです。テレビなどではよく首や頭を持っているところを見かけますが、ペットの場合は胴体を持つのが通常で、首などを掴むのは毒蛇や凶暴な蛇の扱い方になります。掴むように持つと嫌がるので、優しく触れるように心がけましょう。

続いては頭や首を持たないことです。テレビなどではよく首や頭を持っているところを見かけますが、ペットの場合は胴体を持つのが通常で、首などを掴むのは毒蛇や凶暴な蛇の扱い方になります。掴むように持つと嫌がるので、優しく触れるように心がけましょう。

注意点③病原菌の感染予防をする

最後は病原菌の感染予防をすることです。蛇などの爬虫類はサルモネラ菌を持ってることもあり、人にうつる可能性があります。触ったら手を洗う、飼育容器を清潔にするなど、感染予防を行いましょう。噛まれたりした場合は、消毒後に病院を受診する必要があります。

最後は病原菌の感染予防をすることです。蛇などの爬虫類はサルモネラ菌を持ってることもあり、人にうつる可能性があります。触ったら手を洗う、飼育容器を清潔にするなど、感染予防を行いましょう。噛まれたりした場合は、消毒後に病院を受診する必要があります。

環境をきちんと整えて蛇の飼育に挑戦してみよう

ペットとしての蛇の飼い方をご紹介してまいりましたが、一人暮らしでも飼えそうだなと感じた方もおられるかもしれません。蛇を飼う際は賃貸住宅の場合、ペット可の物件かどうか、蛇を飼っても良いかを大家さんに確認する必要があるので、購入する前に下調べは必要です。

蛇は脱走しやすいため、万が一外に逃げてしまうと近隣の方にも迷惑が掛かります。環境をきちんと整えて、蛇の飼育に挑戦してみて下さい。

ペットとしての蛇の飼い方をご紹介してまいりましたが、一人暮らしでも飼えそうだなと感じた方もおられるかもしれません。蛇を飼う際は賃貸住宅の場合、ペット可の物件かどうか、蛇を飼っても良いかを大家さんに確認する必要があるので、購入する前に下調べは必要です。

蛇は脱走しやすいため、万が一外に逃げてしまうと近隣の方にも迷惑が掛かります。環境をきちんと整えて、蛇の飼育に挑戦してみて下さい。

フクロウは鳥網フクロウ目フクロウ科フクロウ属に分類される鳥類で、全長が70cmを超える大型のものから17~20cmの小型のものまで268種類が存在すると言われています。

日本に生息するのはシマフクロウやコミミズク・シロフクロウなど11種類で、九州以北から四国・本州・北海道にかけて分布しています。ここからは、フクロウの特徴と寿命について詳しく解説していきます。

フクロウは鳥網フクロウ目フクロウ科フクロウ属に分類される鳥類で、全長が70cmを超える大型のものから17~20cmの小型のものまで268種類が存在すると言われています。

日本に生息するのはシマフクロウやコミミズク・シロフクロウなど11種類で、九州以北から四国・本州・北海道にかけて分布しています。ここからは、フクロウの特徴と寿命について詳しく解説していきます。

まずはフクロウの特徴からみてきましょう。夜行性であるフクロウは暗闇でも物が良く見えるように、眼球が大きく発達しています。平たいお面のような顔をよくみるとハート型をしており頭は丸くて大きいのが特徴です。

多くの鳥は前向きに指が3本・後ろ向きに指が1本ついていますが、フクロウの足は前向きに2本・後ろ向きに2本ついています。そのため、枝をがっしりつかむことや捕まえた獲物をしっかりつかむことができます。

また、羽にも特徴があります。フクロウの風切羽はギザギザした構造になっています。このギザギザは「セレーション」と呼ばれ空気を拡散させる効果があり、新幹線のパンタグラフにも静音対策して応用されています。フクロウが羽根の音をたてずに獲物に近づけるのはこの仕組みのおかげなのです。

まずはフクロウの特徴からみてきましょう。夜行性であるフクロウは暗闇でも物が良く見えるように、眼球が大きく発達しています。平たいお面のような顔をよくみるとハート型をしており頭は丸くて大きいのが特徴です。

多くの鳥は前向きに指が3本・後ろ向きに指が1本ついていますが、フクロウの足は前向きに2本・後ろ向きに2本ついています。そのため、枝をがっしりつかむことや捕まえた獲物をしっかりつかむことができます。

また、羽にも特徴があります。フクロウの風切羽はギザギザした構造になっています。このギザギザは「セレーション」と呼ばれ空気を拡散させる効果があり、新幹線のパンタグラフにも静音対策して応用されています。フクロウが羽根の音をたてずに獲物に近づけるのはこの仕組みのおかげなのです。

次にフクロウの寿命ですが、フクロウの寿命は種類や大きさによって違ってきます。手乗りにもなる小型のフクロウの寿命は10年~15年ほどで、中型のものなら30年・大型のフクロウになると40年生きる個体もいるそうです。フクロウ全体の平均で20年程度なので、動物のなかでも長生きする方だと言えます。

ペットとして育てられながら60年生きた個体もいるようですが、ストレスがあったり環境があわなかったりすると2年~3年で亡くなってしまうこともあるので責任をもって育ててあげることが大切です。

次にフクロウの寿命ですが、フクロウの寿命は種類や大きさによって違ってきます。手乗りにもなる小型のフクロウの寿命は10年~15年ほどで、中型のものなら30年・大型のフクロウになると40年生きる個体もいるそうです。フクロウ全体の平均で20年程度なので、動物のなかでも長生きする方だと言えます。

ペットとして育てられながら60年生きた個体もいるようですが、ストレスがあったり環境があわなかったりすると2年~3年で亡くなってしまうこともあるので責任をもって育ててあげることが大切です。

その可愛らしい見た目から人気が高まっているフクロウですが、ペットとして飼育することは認められているのでしょうか?ここからは、フクロウをペットにするための規制はあるのか?・家庭でフクロウの飼育は可能か?といった問に答えてきます。

その可愛らしい見た目から人気が高まっているフクロウですが、ペットとして飼育することは認められているのでしょうか?ここからは、フクロウをペットにするための規制はあるのか?・家庭でフクロウの飼育は可能か?といった問に答えてきます。

フクロウを飼おうと思ったときに住んでいる場所が持ち家なら問題はありませんが、賃貸に住んでいる方は注意が必要です。たとえペット可の物件に住んでいたとしても、物件情報が示すペットとは「犬や猫」などの動物であることがほとんどです。

鋭い足を持つフクロウなどを危険な動物だと思っているオーナーも多く、ペットとして認められていないことも少なくありません。トラブルを避けるためにも「ペット可物件だから、大丈夫だろう」ではなく、必ず事前に確認しておくようにしましょう。

フクロウを飼おうと思ったときに住んでいる場所が持ち家なら問題はありませんが、賃貸に住んでいる方は注意が必要です。たとえペット可の物件に住んでいたとしても、物件情報が示すペットとは「犬や猫」などの動物であることがほとんどです。

鋭い足を持つフクロウなどを危険な動物だと思っているオーナーも多く、ペットとして認められていないことも少なくありません。トラブルを避けるためにも「ペット可物件だから、大丈夫だろう」ではなく、必ず事前に確認しておくようにしましょう。

ここまでは、フクロウの基本情報やフクロウはペットとして飼えるのかについ詳しくまとめてきました。ここからは、ペットとして飼いやすいフクロウの種類と値段をご紹介してきます。

ここまでは、フクロウの基本情報やフクロウはペットとして飼えるのかについ詳しくまとめてきました。ここからは、ペットとして飼いやすいフクロウの種類と値段をご紹介してきます。

ペットとして飼いやすいフクロウ1つ目にご紹介するのは「コキンメフクロウ」です。コキンメフクロウはヨーロッパ・北アフリカから中国までのアジアに生息するフクロウで、昆虫やミミズ・両生類などを捕食します。

体長は20cm~27cm・体重は約200gと小さめですが、攻撃的で神経質な面を持ち合わせています。完全な夜行性ではないため、日中でも活動する姿が楽しめます。ぬいぐるみのような姿が人気のコウキンメフクロウですが、飼育するには多少の技術と経験が必要です。

ペットとして飼いやすいフクロウ1つ目にご紹介するのは「コキンメフクロウ」です。コキンメフクロウはヨーロッパ・北アフリカから中国までのアジアに生息するフクロウで、昆虫やミミズ・両生類などを捕食します。

体長は20cm~27cm・体重は約200gと小さめですが、攻撃的で神経質な面を持ち合わせています。完全な夜行性ではないため、日中でも活動する姿が楽しめます。ぬいぐるみのような姿が人気のコウキンメフクロウですが、飼育するには多少の技術と経験が必要です。

ペットとして飼いやすいフクロウ2つ目にご紹介するのは「アカスズメフクロウ」です。アカスズメフクロウは、体長16~20cmの世界最小クラスのフクロウです。フクロウには珍しい昼行性なので夜明けと日暮れ時に活発に活動します。

神経質で怖がりな性格をしている個体が多く人慣れしにくいほか、寒さにも弱いためのフクロウよりも飼育難易度は高くなります。手乗りにさせたいという方は、雛のうちから飼って慣れさせる事で手乗りにも実現できるかもしれません。

ペットとして飼いやすいフクロウ2つ目にご紹介するのは「アカスズメフクロウ」です。アカスズメフクロウは、体長16~20cmの世界最小クラスのフクロウです。フクロウには珍しい昼行性なので夜明けと日暮れ時に活発に活動します。

神経質で怖がりな性格をしている個体が多く人慣れしにくいほか、寒さにも弱いためのフクロウよりも飼育難易度は高くなります。手乗りにさせたいという方は、雛のうちから飼って慣れさせる事で手乗りにも実現できるかもしれません。

ペットとして飼いやすいフクロウ3つ目にご紹介するのは「シロフクロウ」です。シロフクロウはグリーンランド北部やユーラシア大陸・北アメリカ大陸などの生息するフクロウで、人気の映画にも登場していることから日本でもよく知られています。

その名前から真っ白な羽毛を持っているイメージがあるシロフクロウですが、真っ白なのは成熟したオスのみでメスや若い時には茶色や褐色の斑毛が混じっています。とても頭の良いフクロウですが、気性が荒いため人慣れすることはあまり期待できません。昼行性なので、日中でも狩りを行うのが特徴です。

ペットとして飼いやすいフクロウ3つ目にご紹介するのは「シロフクロウ」です。シロフクロウはグリーンランド北部やユーラシア大陸・北アメリカ大陸などの生息するフクロウで、人気の映画にも登場していることから日本でもよく知られています。

その名前から真っ白な羽毛を持っているイメージがあるシロフクロウですが、真っ白なのは成熟したオスのみでメスや若い時には茶色や褐色の斑毛が混じっています。とても頭の良いフクロウですが、気性が荒いため人慣れすることはあまり期待できません。昼行性なので、日中でも狩りを行うのが特徴です。

ペットとして飼いやすいフクロウ4つ目にご紹介するのは「スピックスコノハズク」です。スピックスコノハズクは南アメリカ原産のフクロウで、小型のフクロウに分類されます。人を恐れることがなく温厚な性格をしているので、うまく飼育すればなついてくます。

また、体も丈夫なので初心者でも飼いやすいところが魅力です。しかし、非常に耳が良く鳴き声が大きいのでマンションなどの集合住宅での飼育には適していません。戸建てであっても隣の家との距離が近い場合には困難なので、どしても飼いたい場合は十分な騒音対策を行うようにしてください。

ペットとして飼いやすいフクロウ4つ目にご紹介するのは「スピックスコノハズク」です。スピックスコノハズクは南アメリカ原産のフクロウで、小型のフクロウに分類されます。人を恐れることがなく温厚な性格をしているので、うまく飼育すればなついてくます。

また、体も丈夫なので初心者でも飼いやすいところが魅力です。しかし、非常に耳が良く鳴き声が大きいのでマンションなどの集合住宅での飼育には適していません。戸建てであっても隣の家との距離が近い場合には困難なので、どしても飼いたい場合は十分な騒音対策を行うようにしてください。

ペットとして飼いやすいフクロウ5つ目にご紹介するのは「メンフクロウ」です。メンフクロウは世界中に広く分布しており、様々な色や大きさものが存在しています。お面をつけたような顔をしていることからメンフクロウと呼ばれるようになりました。

販売されているフクロウの中でも比較的安価で、環境に慣れやすいことから飼育しやすくペットとしても人気があります。温厚な性格をしていますが、デリケートな一面も持ち合わせているのでストレスがたまらないように注意してあげましょう。

ペットとして飼いやすいフクロウ5つ目にご紹介するのは「メンフクロウ」です。メンフクロウは世界中に広く分布しており、様々な色や大きさものが存在しています。お面をつけたような顔をしていることからメンフクロウと呼ばれるようになりました。

販売されているフクロウの中でも比較的安価で、環境に慣れやすいことから飼育しやすくペットとしても人気があります。温厚な性格をしていますが、デリケートな一面も持ち合わせているのでストレスがたまらないように注意してあげましょう。

ペットとして飼いやすいフクロウ6つ目にご紹介するのは「モリフクロウ」です。モリフクロウはヨーロッパ・アフリカ北部・アジア西部が原産のフクロウです。体長は30~45cmほどで中型に分類されます。

羽根の色はブラウン系とグレー系の2種類があり、羽の色によったまったく違った印象を与えます。穏やかで落ち着きのある性格なので、女性や初心者の方でも飼育しやすいところが魅力です。

ペットとして飼いやすいフクロウ6つ目にご紹介するのは「モリフクロウ」です。モリフクロウはヨーロッパ・アフリカ北部・アジア西部が原産のフクロウです。体長は30~45cmほどで中型に分類されます。

羽根の色はブラウン系とグレー系の2種類があり、羽の色によったまったく違った印象を与えます。穏やかで落ち着きのある性格なので、女性や初心者の方でも飼育しやすいところが魅力です。

ではペットとしてフクロウを飼う場合どのような点に注意すればよいのでしょうか?ここからは、餌や飼育環境などペットとしてのフクロウの飼い方をまとめていきます。

ではペットとしてフクロウを飼う場合どのような点に注意すればよいのでしょうか?ここからは、餌や飼育環境などペットとしてのフクロウの飼い方をまとめていきます。

フクロウの飼育方法には「係留飼育」「放鳥飼育」「ケージ飼育」の3つの飼育方法があります。係留飼育とは、アンクレットを付けて係留パーチに繋ぐ飼育方法で、フクロウの動くを予測するなどある程度の知識と経験が必要です。

放鳥飼育とは放し飼いにする飼育方法で簡単に行うことができますが衝突や誤飲・ロストなどのリスクが高くなります。ケージ飼育は鳥かごやケージに入れて飼育する方法です。ケージにぶつけて羽が傷つく恐れあるほか、人離れしやすいためペットフクロウの飼育には向いていません。

経験と知識が必要となりますが、安全性や健康面を考慮するなら『係留飼育』するのがおすすめです。また、畳ではなくフローリングのほうがお手入れもしやすいと言えます。少しでも長生きできるように、できるだけフクロウが過ごしやすい環境を整えてあげるようにしてください。

フクロウの飼育方法には「係留飼育」「放鳥飼育」「ケージ飼育」の3つの飼育方法があります。係留飼育とは、アンクレットを付けて係留パーチに繋ぐ飼育方法で、フクロウの動くを予測するなどある程度の知識と経験が必要です。

放鳥飼育とは放し飼いにする飼育方法で簡単に行うことができますが衝突や誤飲・ロストなどのリスクが高くなります。ケージ飼育は鳥かごやケージに入れて飼育する方法です。ケージにぶつけて羽が傷つく恐れあるほか、人離れしやすいためペットフクロウの飼育には向いていません。

経験と知識が必要となりますが、安全性や健康面を考慮するなら『係留飼育』するのがおすすめです。また、畳ではなくフローリングのほうがお手入れもしやすいと言えます。少しでも長生きできるように、できるだけフクロウが過ごしやすい環境を整えてあげるようにしてください。

愛らしい見た目からペットとしての人気が高まっているフクロウですが、安全に飼うためには飼育環境をきちんと整えてあげる必要があります。今回は、フクロウの基本情報やペットとして飼いやすいフクロウの種類と値段、ペットとしてのフクロウの飼い方をまとめてみました。ここでご紹介したことを参考に、ペットとしてフクロウを迎えてみましょう。

愛らしい見た目からペットとしての人気が高まっているフクロウですが、安全に飼うためには飼育環境をきちんと整えてあげる必要があります。今回は、フクロウの基本情報やペットとして飼いやすいフクロウの種類と値段、ペットとしてのフクロウの飼い方をまとめてみました。ここでご紹介したことを参考に、ペットとしてフクロウを迎えてみましょう。

滑空しながら木から木へ移動するイメージのあるモモンガ。ペットとして飼育するのであれば、まずはモモンガがどんな動物なのかを理解しておきましょう。モモンガの特徴や性格、寿命などをまとめました。

滑空しながら木から木へ移動するイメージのあるモモンガ。ペットとして飼育するのであれば、まずはモモンガがどんな動物なのかを理解しておきましょう。モモンガの特徴や性格、寿命などをまとめました。

ネズミ目リス科リス亜科モモンガ族に属するモモンガは小型の哺乳類で、足の間にある飛膜を広げて滑空する姿が特徴的です。モモンガは大きく分けて2タイプがあり、お腹に子どもを育てるための袋がある「有袋類」と、物をかじるのに適した歯と顎を持つ「げっ歯類」で、げっ歯類モモンガは英語で空飛ぶリスと言われています。 モモンガはヨーロッパからアジア圏、北アメリカなど色々な地域に生息し、日本でも固有種が存在します。

ネズミ目リス科リス亜科モモンガ族に属するモモンガは小型の哺乳類で、足の間にある飛膜を広げて滑空する姿が特徴的です。モモンガは大きく分けて2タイプがあり、お腹に子どもを育てるための袋がある「有袋類」と、物をかじるのに適した歯と顎を持つ「げっ歯類」で、げっ歯類モモンガは英語で空飛ぶリスと言われています。 モモンガはヨーロッパからアジア圏、北アメリカなど色々な地域に生息し、日本でも固有種が存在します。 モモンガの性格は小動物でありがちな臆病で警戒心が強く、大きな音や騒音が苦手と神経質な性格をしています。一方で好奇心旺盛な面もあり、活発に動くことやおもちゃ遊びを好みます。デリケートな性格でありながら多少の刺激がないと逆にストレスになることもあるので、適度な運動や遊びが必要です。

モモンガの性格は小動物でありがちな臆病で警戒心が強く、大きな音や騒音が苦手と神経質な性格をしています。一方で好奇心旺盛な面もあり、活発に動くことやおもちゃ遊びを好みます。デリケートな性格でありながら多少の刺激がないと逆にストレスになることもあるので、適度な運動や遊びが必要です。

モモンガの平均寿命は野生では5~7年、飼育下であれば約10年ですが、15年と長生きする場合もあり、小動物としては寿命が長くなっています。しかし栄養摂取が不十分、飼育環境がよくない、事故や怪我など様々な要因から短命になることも珍しくありません。 特に日光不足やビタミン・カルシウム不足になりやく、それらが不足することによる病気にかかりやすいため、栄養を考えたバランスの良い食事が必須になります。

モモンガの平均寿命は野生では5~7年、飼育下であれば約10年ですが、15年と長生きする場合もあり、小動物としては寿命が長くなっています。しかし栄養摂取が不十分、飼育環境がよくない、事故や怪我など様々な要因から短命になることも珍しくありません。 特に日光不足やビタミン・カルシウム不足になりやく、それらが不足することによる病気にかかりやすいため、栄養を考えたバランスの良い食事が必須になります。

可愛らしいモモンガはペットとして飼うことは可能ですが、どんなモモンガでもペットにできるわけではありません。ペットとして飼えるモモンガは有袋類の「フクロモモンガ」とげっ歯類の「アメリカモモンガ」のみとなっています。

可愛らしいモモンガはペットとして飼うことは可能ですが、どんなモモンガでもペットにできるわけではありません。ペットとして飼えるモモンガは有袋類の「フクロモモンガ」とげっ歯類の「アメリカモモンガ」のみとなっています。 フクロモモンガはコアラやカンガルーのようにお腹に子どもを育てるための袋がある有袋類、体長16~21cm、体重90~150gと小型ですが、大きな個体であれば30cmになることもあります。 オーストラリアやニューギニアなど温帯・熱帯地域に生息するモモンガで、しっぽが長く背面の毛はパールグレイ、鼻筋から頭のてっぺん、背中に黒のラインが入っています。 お腹はクリーム色か白、社会性が強く野生化では群れをつくる習性があり、多頭飼いもおすすめです。人に懐きやすくペット向き、鳴き声でコミュニケーションを取ります。

フクロモモンガはコアラやカンガルーのようにお腹に子どもを育てるための袋がある有袋類、体長16~21cm、体重90~150gと小型ですが、大きな個体であれば30cmになることもあります。 オーストラリアやニューギニアなど温帯・熱帯地域に生息するモモンガで、しっぽが長く背面の毛はパールグレイ、鼻筋から頭のてっぺん、背中に黒のラインが入っています。 お腹はクリーム色か白、社会性が強く野生化では群れをつくる習性があり、多頭飼いもおすすめです。人に懐きやすくペット向き、鳴き声でコミュニケーションを取ります。

モモンガの懐きやすさは種類や個体によって異なりますが、フクロモモンガとアメリカモモンガではフクロモモンガのほうが懐きやすい傾向にあります。どちらの種類も小さな頃から育てる、起きたときに餌をあげるなど、普段から適度なスキンシップをすることで懐きにくい種類・個体でも次第に懐いてくれます。

モモンガの懐きやすさは種類や個体によって異なりますが、フクロモモンガとアメリカモモンガではフクロモモンガのほうが懐きやすい傾向にあります。どちらの種類も小さな頃から育てる、起きたときに餌をあげるなど、普段から適度なスキンシップをすることで懐きにくい種類・個体でも次第に懐いてくれます。 モモンガをペットにするにはペットショップでの購入が一般的ですが、モモンガ専門のブリーダーから買うこともできます。値段はペットショップや種類、個体によって違いがありますが相場は1万5000~3万円ほど、安くても1万円以下になることはないでしょう。 また、カラーによって値段が高くなることもあり、白い体に赤目のアルビノや白い体に黒目のリューシスティックなど珍しいカラーは10万~30万円することも珍しくありません。

モモンガをペットにするにはペットショップでの購入が一般的ですが、モモンガ専門のブリーダーから買うこともできます。値段はペットショップや種類、個体によって違いがありますが相場は1万5000~3万円ほど、安くても1万円以下になることはないでしょう。 また、カラーによって値段が高くなることもあり、白い体に赤目のアルビノや白い体に黒目のリューシスティックなど珍しいカラーは10万~30万円することも珍しくありません。

ペットとして人気のあるモモンガは飼育する人が増えているものの、犬や猫のように周囲に多くいるペットではありません。そこでモモンガをペットとして迎えるためにも、まずは飼育するために必要なものを揃えておきましょう。

ペットとして人気のあるモモンガは飼育する人が増えているものの、犬や猫のように周囲に多くいるペットではありません。そこでモモンガをペットとして迎えるためにも、まずは飼育するために必要なものを揃えておきましょう。

飼育に必要なものを揃えたらモモンガの飼い方もチェックしておきましょう。正しい飼い方を把握することでストレスフリーな飼育環境にすることができます。

飼育に必要なものを揃えたらモモンガの飼い方もチェックしておきましょう。正しい飼い方を把握することでストレスフリーな飼育環境にすることができます。

餌や水は置き餌でもOKですが、懐いてもらうためには飼い主自ら餌を与えるのもおすすめです。夜行性なので餌の時間は夕方から夜、与える分量は体重の5~10%がベストとされていますが、個体差があるので調整してください。

餌や水は置き餌でもOKですが、懐いてもらうためには飼い主自ら餌を与えるのもおすすめです。夜行性なので餌の時間は夕方から夜、与える分量は体重の5~10%がベストとされていますが、個体差があるので調整してください。 また、果物など水分の多いものは長時間放置すると痛むので夜に与えたものは翌朝には取り除いてください。水は常にきれいな水をいつでも飲めるようにしておきますが、モモンガはそれほど多くの水を飲みません。 果物や野菜があればそれらで水分補給する場合もあります。床に直置きは餌のカスや排泄物で汚れやすいのでできればボトルタイプを利用しましょう。

また、果物など水分の多いものは長時間放置すると痛むので夜に与えたものは翌朝には取り除いてください。水は常にきれいな水をいつでも飲めるようにしておきますが、モモンガはそれほど多くの水を飲みません。 果物や野菜があればそれらで水分補給する場合もあります。床に直置きは餌のカスや排泄物で汚れやすいのでできればボトルタイプを利用しましょう。 モモンガを飼育する場合、温度管理が重要になります。元々ペットとして飼育できるフクロモモンガは熱帯など暖かい地方に生息しているので、適した温度は18~28度、室内温度が20度以下にならないようにしてください。 アメリカモモンガは寒冷地に生息しているので暑さが苦手、夏場は特に注意しましょう。適した温度は18~23度、室温・湿度が上がりすぎないように気をつけてください。

モモンガを飼育する場合、温度管理が重要になります。元々ペットとして飼育できるフクロモモンガは熱帯など暖かい地方に生息しているので、適した温度は18~28度、室内温度が20度以下にならないようにしてください。 アメリカモモンガは寒冷地に生息しているので暑さが苦手、夏場は特に注意しましょう。適した温度は18~23度、室温・湿度が上がりすぎないように気をつけてください。

モモンガは爪が鋭いですが、伸びすぎると色々なところに引っかかり怪我をする可能性があります。人間用の爪切りで良いので、適度に爪切りしてください。爪切りは日中がおすすめ、難しい場合はペットショップや動物病院にお願いしましょう。 ゲージの掃除は木製チップなどは汚れた場所を取り除き、ペットシーツは毎日取り替えて清潔さを保ってください。寝床の床材などはすべて取り替えてしまうとストレスになるので、汚れた場所のみを変えるようにします。 ゲージ全体の掃除は月1回ほど、こちらもすべてきれいにしてしまうと自分の臭いがなくなるので、ある程度臭いがついたものを残しておきましょう。

モモンガは爪が鋭いですが、伸びすぎると色々なところに引っかかり怪我をする可能性があります。人間用の爪切りで良いので、適度に爪切りしてください。爪切りは日中がおすすめ、難しい場合はペットショップや動物病院にお願いしましょう。 ゲージの掃除は木製チップなどは汚れた場所を取り除き、ペットシーツは毎日取り替えて清潔さを保ってください。寝床の床材などはすべて取り替えてしまうとストレスになるので、汚れた場所のみを変えるようにします。 ゲージ全体の掃除は月1回ほど、こちらもすべてきれいにしてしまうと自分の臭いがなくなるので、ある程度臭いがついたものを残しておきましょう。

好奇心旺盛で飛び回るモモンガは運動不足がストレスに繋がります。ゲージが広ければそのなかで動き回ることもできますが、適度にゲージから出して自由に運動できるようにしてください。モモンガは狭い場所がお気に入りなので、隙間に入らないように気をつけながら、コードなどをかじらないように運動させましょう。

好奇心旺盛で飛び回るモモンガは運動不足がストレスに繋がります。ゲージが広ければそのなかで動き回ることもできますが、適度にゲージから出して自由に運動できるようにしてください。モモンガは狭い場所がお気に入りなので、隙間に入らないように気をつけながら、コードなどをかじらないように運動させましょう。 慣れてくれば飼い主の服の中にも入ってくれるモモンガ、飼い方の難易度もそれほど高くなく夜行性なので夜型の人にはぴったりのペットです。種類ごとの特徴や飼い方をしっかりと把握して、可愛いモモンガをペットとして飼ってみましょう。

慣れてくれば飼い主の服の中にも入ってくれるモモンガ、飼い方の難易度もそれほど高くなく夜行性なので夜型の人にはぴったりのペットです。種類ごとの特徴や飼い方をしっかりと把握して、可愛いモモンガをペットとして飼ってみましょう。

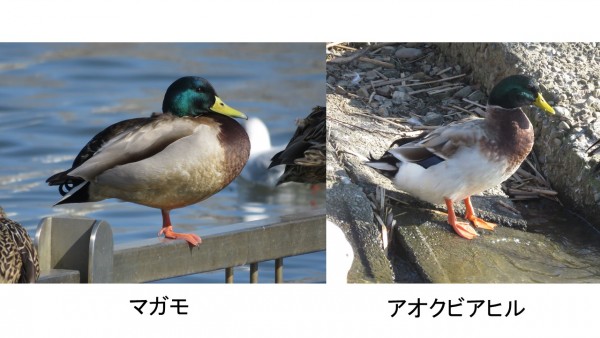

アヒルは水鳥であるカモ科のマガモを原種とする、人の生活に役立つ肉・卵・羽毛を利用するために家畜として改良された鳥です。約3000年前に中国、約2000年前にヨーロッパでカモを家禽化したアヒルが誕生したと伝えられています。 日本に渡来したのは12~13世紀頃、平安時代に飼育されていた形跡がありますが、室町時代に飼育され始めたという説もあります。産業的な飼育は1877年(明治10年)から始まったとされ、現在では飼育が容易なこともあり世界中で飼育されています。

アヒルは水鳥であるカモ科のマガモを原種とする、人の生活に役立つ肉・卵・羽毛を利用するために家畜として改良された鳥です。約3000年前に中国、約2000年前にヨーロッパでカモを家禽化したアヒルが誕生したと伝えられています。 日本に渡来したのは12~13世紀頃、平安時代に飼育されていた形跡がありますが、室町時代に飼育され始めたという説もあります。産業的な飼育は1877年(明治10年)から始まったとされ、現在では飼育が容易なこともあり世界中で飼育されています。  種類も多く、その種類によって卵用種や肉用種などの品種がありますが、近年ではペットとしても人気があり、ペット用に小型に改良された種もいます。成鳥は全長50~80cm、体重3.0~5.0kg前後が多く、黄色のくちばしは上下に細かいギザギザがあり虫をくわえとったり草の新芽を切り取ることができます。 足には大きな水かきがあり、野生化したものは池や河川などの淡水域で暮らし、ペットとして飼育する場合も水場があると良いでしょう。オスはしっぽが上向きにクルンとしているので見分けがつきやすいです。

種類も多く、その種類によって卵用種や肉用種などの品種がありますが、近年ではペットとしても人気があり、ペット用に小型に改良された種もいます。成鳥は全長50~80cm、体重3.0~5.0kg前後が多く、黄色のくちばしは上下に細かいギザギザがあり虫をくわえとったり草の新芽を切り取ることができます。 足には大きな水かきがあり、野生化したものは池や河川などの淡水域で暮らし、ペットとして飼育する場合も水場があると良いでしょう。オスはしっぽが上向きにクルンとしているので見分けがつきやすいです。

個体差はあるもののアヒルの性格は基本的に人懐っこく寂しがりや、スキンシップも好みます。卵から孵化させ、孵化直後最初に見たものを親と認識する習性、すりこみをすることで更に懐きやすくなるでしょう。 小型化された品種であれば手乗りするほど人に慣れます。アヒルは群れで行動するため、複数飼いすると人に無関心になるので1羽だけで飼育するほうがより懐きます。

個体差はあるもののアヒルの性格は基本的に人懐っこく寂しがりや、スキンシップも好みます。卵から孵化させ、孵化直後最初に見たものを親と認識する習性、すりこみをすることで更に懐きやすくなるでしょう。 小型化された品種であれば手乗りするほど人に慣れます。アヒルは群れで行動するため、複数飼いすると人に無関心になるので1羽だけで飼育するほうがより懐きます。 アヒルの寿命は飼育下であれば10~20年、猫や犬の寿命とさほど変わりはありません。卵から30日弱で孵化、1ヶ月もすればヒナ特有の黄色から白い羽根が出始めます。生後5~6ヶ月もすれば産卵が、生後6~7ヶ月になれば繁殖可能、産卵ピークは2~3歳、8歳で高齢となります。 ペットとしての歴史は浅く、分からないことが多いですが、飼育下にあるアヒルはストレスを受けやすいために寿命が短いとされているので、できるだけストレスフリーな環境を整えてあげましょう。

アヒルの寿命は飼育下であれば10~20年、猫や犬の寿命とさほど変わりはありません。卵から30日弱で孵化、1ヶ月もすればヒナ特有の黄色から白い羽根が出始めます。生後5~6ヶ月もすれば産卵が、生後6~7ヶ月になれば繁殖可能、産卵ピークは2~3歳、8歳で高齢となります。 ペットとしての歴史は浅く、分からないことが多いですが、飼育下にあるアヒルはストレスを受けやすいために寿命が短いとされているので、できるだけストレスフリーな環境を整えてあげましょう。

人懐っこくスキンシップが好きなアヒルはペットとして飼育することも可能、ストレスフリーな環境を整えることで長く一緒に暮らすことができます。 喜怒哀楽が分かりやすく、感情が出やすいのも魅力的、慣れてくれば名前を呼ぶと近付いてきます。犬など他のペットとも仲良くできますが、すでに猫を飼っている場合には注意が必要です。

人懐っこくスキンシップが好きなアヒルはペットとして飼育することも可能、ストレスフリーな環境を整えることで長く一緒に暮らすことができます。 喜怒哀楽が分かりやすく、感情が出やすいのも魅力的、慣れてくれば名前を呼ぶと近付いてきます。犬など他のペットとも仲良くできますが、すでに猫を飼っている場合には注意が必要です。

アヒルは20種以上の種類がいますが、ペットとして飼育できる種類はそれほど多くありません。ペットとして多く飼われているのは「コールダック」「シロアヒル」「アオクビアヒル」の3種類、それぞれの特徴を見てみましょう。

アヒルは20種以上の種類がいますが、ペットとして飼育できる種類はそれほど多くありません。ペットとして多く飼われているのは「コールダック」「シロアヒル」「アオクビアヒル」の3種類、それぞれの特徴を見てみましょう。

公園の池や動物、牧場など日本でもっともよく見られる種類がシロアヒルで、野生のカモを家畜化した種類で体調は50~80cm、体重3~5kgでペット鳥類としては大きめサイズです。 真っ白な体と長い首、オレンジ(黄色)の長いくちばしと足が特徴的、鳴き声はコールダックよりも小さめとなっています。人懐っこく知らない人がいると番犬のように鳴きます。

公園の池や動物、牧場など日本でもっともよく見られる種類がシロアヒルで、野生のカモを家畜化した種類で体調は50~80cm、体重3~5kgでペット鳥類としては大きめサイズです。 真っ白な体と長い首、オレンジ(黄色)の長いくちばしと足が特徴的、鳴き声はコールダックよりも小さめとなっています。人懐っこく知らない人がいると番犬のように鳴きます。

愛嬌のある姿で可愛らしいアヒルはペットとしての人気がありますが、飼育するときに気になるのが鳴き声や臭いです。アヒルをペットで飼う際は、鳴き声・臭いも把握しておきましょう。

愛嬌のある姿で可愛らしいアヒルはペットとしての人気がありますが、飼育するときに気になるのが鳴き声や臭いです。アヒルをペットで飼う際は、鳴き声・臭いも把握しておきましょう。

基本的に頻繁に水浴びをして健康であればアヒル自体はそこまで臭くなりません。アヒルの臭いとして気になるのはフンです。アヒルのフンの臭いはかなりキツく、トイレをするたびに清潔にする必要があります。 犬や猫などはトイレのしつけができますが、他の鳥類同様にアヒルにトイレのしつけは不可能です。

基本的に頻繁に水浴びをして健康であればアヒル自体はそこまで臭くなりません。アヒルの臭いとして気になるのはフンです。アヒルのフンの臭いはかなりキツく、トイレをするたびに清潔にする必要があります。 犬や猫などはトイレのしつけができますが、他の鳥類同様にアヒルにトイレのしつけは不可能です。 アヒルをペットとして飼う場合、どこで購入すればよいのか、どれくらいの値段になるのかまとめました。アヒルはペットショップで販売されていることもありますが、売っているショップはあまり多くありません。

アヒルをペットとして飼う場合、どこで購入すればよいのか、どれくらいの値段になるのかまとめました。アヒルはペットショップで販売されていることもありますが、売っているショップはあまり多くありません。 アヒルをペットとして飼育するのであれば、しっかりと飼い方を把握しておきましょう。何も知らずにアヒルを迎えても、飼い主もアヒルもストレスが溜まってしまいます。

アヒルをペットとして飼育するのであれば、しっかりと飼い方を把握しておきましょう。何も知らずにアヒルを迎えても、飼い主もアヒルもストレスが溜まってしまいます。

飼育環境は室内飼いと室外飼いで異なります。室内飼いの場合は、先程も記述したように大きめのケージや飼育専用の部屋を用意すると良いでしょう。ケージなどには藁を敷いて頻繁に交換してきれいにすることで臭いを軽減できます。

飼育環境は室内飼いと室外飼いで異なります。室内飼いの場合は、先程も記述したように大きめのケージや飼育専用の部屋を用意すると良いでしょう。ケージなどには藁を敷いて頻繁に交換してきれいにすることで臭いを軽減できます。 室外飼いでは日当たりが良く木陰があり風通しの良い場所に小屋を用意してください。小屋以外の場所をウロウロするのであれば、野良猫・野良犬・カラスなどの外敵に襲われないように囲いをしておきます。 囲いは高さ1m以上あれば脱走対策になります。室内飼い同様に硬い地面やコンクリートには柔らかな敷物や人工芝を、水浴び場所も確保しておきましょう。

室外飼いでは日当たりが良く木陰があり風通しの良い場所に小屋を用意してください。小屋以外の場所をウロウロするのであれば、野良猫・野良犬・カラスなどの外敵に襲われないように囲いをしておきます。 囲いは高さ1m以上あれば脱走対策になります。室内飼い同様に硬い地面やコンクリートには柔らかな敷物や人工芝を、水浴び場所も確保しておきましょう。 雛から育てる場合には雛のときは室内飼いしてください。専用ケージではなくダンボールなどでもOK、そこにタオルや新聞紙を入れて、保温電球やペットヒーターなど保温できる環境を整えておきます。

雛から育てる場合には雛のときは室内飼いしてください。専用ケージではなくダンボールなどでもOK、そこにタオルや新聞紙を入れて、保温電球やペットヒーターなど保温できる環境を整えておきます。 アヒルは水鳥なので陸地だけで生活することは脚に大きな負担となるため、水場を設ける必要があります。水場はアヒルにとって脚を休める場所であり、羽根や体の汚れを落とす場所でもあります。

アヒルは水鳥なので陸地だけで生活することは脚に大きな負担となるため、水場を設ける必要があります。水場はアヒルにとって脚を休める場所であり、羽根や体の汚れを落とす場所でもあります。 マガモは基本的に雑穀や水草など植物質の餌を食べますが、アヒルは雑食性で野菜や果物、虫などを好んで食べます。野生であれば餌の90%は植物質、10%は虫などの動物質になります。ペットとして飼育する場合の餌は水鳥用のペレットや鶏のエサが基本、水鳥用のペレットには家畜用がありますが、こちらは高カロリーなので与えないようにしてください。

マガモは基本的に雑穀や水草など植物質の餌を食べますが、アヒルは雑食性で野菜や果物、虫などを好んで食べます。野生であれば餌の90%は植物質、10%は虫などの動物質になります。ペットとして飼育する場合の餌は水鳥用のペレットや鶏のエサが基本、水鳥用のペレットには家畜用がありますが、こちらは高カロリーなので与えないようにしてください。 ミミズや虫と一緒に土を食べることもあるので、花壇や鉢植えに肥料や活力剤・栄養剤を使用している場合は注意してください。アヒルは水もよく飲むため、餌と一緒にいつでも新鮮な水が飲めるようにしましょう。 また、人間の食事や味付けされたものはNG、ご飯やパンなど与えてはいけない食べ物もあるのでしっかりとチェックしておきましょう。雛の間は餌入れや水入れがプラスチックのような軽いものだとすぐにひっくり返してしまうので、できれば陶器マグカップなど重さのある容器がおすすめです。

ミミズや虫と一緒に土を食べることもあるので、花壇や鉢植えに肥料や活力剤・栄養剤を使用している場合は注意してください。アヒルは水もよく飲むため、餌と一緒にいつでも新鮮な水が飲めるようにしましょう。 また、人間の食事や味付けされたものはNG、ご飯やパンなど与えてはいけない食べ物もあるのでしっかりとチェックしておきましょう。雛の間は餌入れや水入れがプラスチックのような軽いものだとすぐにひっくり返してしまうので、できれば陶器マグカップなど重さのある容器がおすすめです。 近年様々な種類のペットが増えてきましたがアヒルもその一種、可愛らしい姿に癒やされることもあるアヒルですが、ペットとしての歴史は短く、難しいと思われることも多々あります。アヒルが過ごしやすい飼育環境を整えて、愛情たっぷりに育てればしっかりと懐いてくれます。アヒルの飼い方を理解して、かわいいアヒルをペットにしてみましょう。

近年様々な種類のペットが増えてきましたがアヒルもその一種、可愛らしい姿に癒やされることもあるアヒルですが、ペットとしての歴史は短く、難しいと思われることも多々あります。アヒルが過ごしやすい飼育環境を整えて、愛情たっぷりに育てればしっかりと懐いてくれます。アヒルの飼い方を理解して、かわいいアヒルをペットにしてみましょう。

砂浜に行けば、大抵見ることのできるであろうヤドカリは比較的なじみの深い動物です。昨今は飼育用のグッズなども充実していますが、まずはどんな生物化を解説していきましょう。

砂浜に行けば、大抵見ることのできるであろうヤドカリは比較的なじみの深い動物です。昨今は飼育用のグッズなども充実していますが、まずはどんな生物化を解説していきましょう。

ヤドカリは、十脚目ヤドカリ上科に属している生物です。名前の通りに基本的に巻貝などの貝を宿として体を丸め、その貝殻を背負いながら移動するなど生活をしています。鋏は左右非対称で、体全体の中でも占める割合の大きなものを持っています。腹部については宿にしている巻貝の中に収めるために、形状はらせん状をしています。普段は巻貝の中に隠れていますが、柔らかく関節などもハッキリとしていない見た目になっています。

ヤドカリは、十脚目ヤドカリ上科に属している生物です。名前の通りに基本的に巻貝などの貝を宿として体を丸め、その貝殻を背負いながら移動するなど生活をしています。鋏は左右非対称で、体全体の中でも占める割合の大きなものを持っています。腹部については宿にしている巻貝の中に収めるために、形状はらせん状をしています。普段は巻貝の中に隠れていますが、柔らかく関節などもハッキリとしていない見た目になっています。 砂浜でヤドカリを見つけた時も分かりやすいでしょうが、基本的には臆病な性格をしています。天敵の存在さえいなければ、平和を好むような傾向が見られます。

砂浜でヤドカリを見つけた時も分かりやすいでしょうが、基本的には臆病な性格をしています。天敵の存在さえいなければ、平和を好むような傾向が見られます。 後にご紹介する通り、ヤドカリにはいくつかの種類が確認されています。その中でもペットとして最も飼育がしやすいとされているオカヤドカリに焦点を当ててみると、日本では沖縄県や小笠原諸島周辺、国外では台湾以外の西大西洋やインド洋などに生息しています。 砂浜や海岸樹林の境目辺りを生息地として好んでおり、陸上で生活することができるようにえらも発達しています。ただ乾燥してしまうと呼吸も活動も出来なくなってしまうので、日中の日が差している時は物陰や砂の中に穴を掘って身を隠しています。

後にご紹介する通り、ヤドカリにはいくつかの種類が確認されています。その中でもペットとして最も飼育がしやすいとされているオカヤドカリに焦点を当ててみると、日本では沖縄県や小笠原諸島周辺、国外では台湾以外の西大西洋やインド洋などに生息しています。 砂浜や海岸樹林の境目辺りを生息地として好んでおり、陸上で生活することができるようにえらも発達しています。ただ乾燥してしまうと呼吸も活動も出来なくなってしまうので、日中の日が差している時は物陰や砂の中に穴を掘って身を隠しています。

ヤドカリの天敵として、肉食の魚やタコなどが代表的となっています。その対策として自然界ではクマノミなどと同様にイソギンチャクと共生することができる種が多く見られるのですが、ペットとして飼育する場合のヤドカリは自然にいる野生のヤドカリとは違って天敵は存在していません。 よって、適切な環境を整えての飼育であれば10年から長いと20年ほど生きてくれるという、ペットの中でも比較的長生きしてくれる部類に入ります。水質を綺麗に保ったり、温度管理をしっかり行うことで長生きにつながる様です。

ヤドカリの天敵として、肉食の魚やタコなどが代表的となっています。その対策として自然界ではクマノミなどと同様にイソギンチャクと共生することができる種が多く見られるのですが、ペットとして飼育する場合のヤドカリは自然にいる野生のヤドカリとは違って天敵は存在していません。 よって、適切な環境を整えての飼育であれば10年から長いと20年ほど生きてくれるという、ペットの中でも比較的長生きしてくれる部類に入ります。水質を綺麗に保ったり、温度管理をしっかり行うことで長生きにつながる様です。

先に生息地などでオカヤドカリをご紹介していますが、飼育する事が可能なヤドカリはいくつかの種類が存在しています。今回はその中からホンヤドカリ、オカヤドカリ、そして熱帯性海生ヤドカリそれぞれの簡単な特徴を解説しましょう。

先に生息地などでオカヤドカリをご紹介していますが、飼育する事が可能なヤドカリはいくつかの種類が存在しています。今回はその中からホンヤドカリ、オカヤドカリ、そして熱帯性海生ヤドカリそれぞれの簡単な特徴を解説しましょう。

ホンヤドカリは、体長1㎝ほどの小型のヤドカリです。私たちにとって最も馴染み深いヤドカリがこの品種であり、主な生息域が日本列島の海岸、アジア圏でも見ることができます。砂浜などで多く遭遇でき普段は水中で生活を行っています。 有している左右のハサミの大きさが違っている左右非対称のものとなっていて、右側のハサミの方が大きくなっています。水の中を主な生息地としているので水質の影響をオカヤドカリよりも受けやすくなっており、この点はより気を遣ってあげる必要があります。

ホンヤドカリは、体長1㎝ほどの小型のヤドカリです。私たちにとって最も馴染み深いヤドカリがこの品種であり、主な生息域が日本列島の海岸、アジア圏でも見ることができます。砂浜などで多く遭遇でき普段は水中で生活を行っています。 有している左右のハサミの大きさが違っている左右非対称のものとなっていて、右側のハサミの方が大きくなっています。水の中を主な生息地としているので水質の影響をオカヤドカリよりも受けやすくなっており、この点はより気を遣ってあげる必要があります。

野生のヤドカリの中で最も馴染み深いのがホンヤドカリであるとすれば、飼育するヤドカリとして最も飼育難易度が低いのがオカヤドカリです。名称通り陸地での生息を主としており、水中でも生活できるようえらを有しています。 現在では天然記念物として国に指定されており、個人的に海岸等で捕獲して飼育するといった行為は禁じられています。陸上での生活が長いためにそれに適応すべく脚や爪の力が強くなっており、気を登ったりする事も得意としています。

野生のヤドカリの中で最も馴染み深いのがホンヤドカリであるとすれば、飼育するヤドカリとして最も飼育難易度が低いのがオカヤドカリです。名称通り陸地での生息を主としており、水中でも生活できるようえらを有しています。 現在では天然記念物として国に指定されており、個人的に海岸等で捕獲して飼育するといった行為は禁じられています。陸上での生活が長いためにそれに適応すべく脚や爪の力が強くなっており、気を登ったりする事も得意としています。

そしてもう一種が、熱帯性海生ヤドカリです。こちらも名前から想像しやすい通り熱帯、そして亜熱帯地域に生息しているヤドカリになります。サンゴ礁を主な生息地として、熱帯域生息の生物らしく外見はカラフルな見た目をしているのが特徴的です。 自らにイソギンチャクを寄生させる、ソメンヤドカリなどもこの熱帯性海生ヤドカリになります。

そしてもう一種が、熱帯性海生ヤドカリです。こちらも名前から想像しやすい通り熱帯、そして亜熱帯地域に生息しているヤドカリになります。サンゴ礁を主な生息地として、熱帯域生息の生物らしく外見はカラフルな見た目をしているのが特徴的です。 自らにイソギンチャクを寄生させる、ソメンヤドカリなどもこの熱帯性海生ヤドカリになります。 飼育が可能なヤドカリにも種類がありますので、好みなどによって選択する事も出来ます。何にしても飼育する事自体の難易度としてはそこまで高くもなく、初心者が一人暮らしで飼育していくことも十分に可能となっています。

飼育が可能なヤドカリにも種類がありますので、好みなどによって選択する事も出来ます。何にしても飼育する事自体の難易度としてはそこまで高くもなく、初心者が一人暮らしで飼育していくことも十分に可能となっています。

飼育する際に使用する水については、水道水をそのまま使用するというのはNGです。基本的には海水で生活をしている種類が多いことから、海水を使用できれば問題は無いものの、淡水は無理なのかと言われれば一概には言えません。 淡水の混じった汽水域で生息している個体も居るには居るのですが、海水でなければ脱皮せずに死期を早めることにもなりかねません。ペットショップなどで販売されている人工海水等を利用するのが推奨されています。

飼育する際に使用する水については、水道水をそのまま使用するというのはNGです。基本的には海水で生活をしている種類が多いことから、海水を使用できれば問題は無いものの、淡水は無理なのかと言われれば一概には言えません。 淡水の混じった汽水域で生息している個体も居るには居るのですが、海水でなければ脱皮せずに死期を早めることにもなりかねません。ペットショップなどで販売されている人工海水等を利用するのが推奨されています。

野生のヤドカリは藻や魚の死骸などを主食としている雑食の食性になっていますが、ペットとして飼育する場合にはヤドカリ用の人工餌を与えるのが最も無難な選択肢と言えます。また、ザリガニ用の餌についてもそのまま与えられます。 これ以外にも、シラスや小魚、海藻類などを天然で与えても餌として食べてくれますし、リンゴや人参、穀類などもヤドカリは好むとされているのでこれを飽きないようにローテーションさせて食べさせるという方法もあります。

野生のヤドカリは藻や魚の死骸などを主食としている雑食の食性になっていますが、ペットとして飼育する場合にはヤドカリ用の人工餌を与えるのが最も無難な選択肢と言えます。また、ザリガニ用の餌についてもそのまま与えられます。 これ以外にも、シラスや小魚、海藻類などを天然で与えても餌として食べてくれますし、リンゴや人参、穀類などもヤドカリは好むとされているのでこれを飽きないようにローテーションさせて食べさせるという方法もあります。

飼育する際の水の温度については、平均25度前後を維持するようにすべきとされています。水温が18度以下になってしまうと過ごせない環境になってしまいますので、水槽用のヒーターを使っての温度調整も必要です。 また、湿度についても常に湿らせて70パーセント以上の湿度を保つようにすべきとされています。乾燥しているとえらが乾いて呼吸ができなくなってしまうので、水皿を用意したり霧吹きを吹きかけるなども必要といえます。

飼育する際の水の温度については、平均25度前後を維持するようにすべきとされています。水温が18度以下になってしまうと過ごせない環境になってしまいますので、水槽用のヒーターを使っての温度調整も必要です。 また、湿度についても常に湿らせて70パーセント以上の湿度を保つようにすべきとされています。乾燥しているとえらが乾いて呼吸ができなくなってしまうので、水皿を用意したり霧吹きを吹きかけるなども必要といえます。

実際にヤドカリを飼育する際に、注意するべき点についても解説していきます。出来る限りペットとして長生きをさせたいと思うのであれば、事前にしっかり確認をしておいてください。

実際にヤドカリを飼育する際に、注意するべき点についても解説していきます。出来る限りペットとして長生きをさせたいと思うのであれば、事前にしっかり確認をしておいてください。

まず、あまりヤドカリを触ったりしないようにしてあげましょう。当然ながら犬や猫のようにコミュニケーションが取れるような生物ではありませんし、触れるとストレスになってしまって寿命を縮めかねません。

まず、あまりヤドカリを触ったりしないようにしてあげましょう。当然ながら犬や猫のようにコミュニケーションが取れるような生物ではありませんし、触れるとストレスになってしまって寿命を縮めかねません。

続いて、水槽には水を入れすぎないようにしてあげてください。水の量が深すぎるとヤドカリがおぼれてしまいますから、水辺の生き物とはいえ水深が深いのは危険になってしまうので体の大きさを考えた水量にしましょう。

続いて、水槽には水を入れすぎないようにしてあげてください。水の量が深すぎるとヤドカリがおぼれてしまいますから、水辺の生き物とはいえ水深が深いのは危険になってしまうので体の大きさを考えた水量にしましょう。

重要になってくるのが脱皮であり、オカヤドカリなどは砂の中で脱皮を行います。一度脱皮を開始すると1か月ほど顔を見せなくなりますので、隠れられる場所の用意と脱皮後の貝殻を用意してあげましょう。

重要になってくるのが脱皮であり、オカヤドカリなどは砂の中で脱皮を行います。一度脱皮を開始すると1か月ほど顔を見せなくなりますので、隠れられる場所の用意と脱皮後の貝殻を用意してあげましょう。

海などに行かなくとも、ペットショップでも普通に販売されています。複数匹セットで販売されている事も多く、値段は4㎝程度のサイズのもので1,000円前後ですが、希少な個体の場合には1万円程度することもある様です。

海などに行かなくとも、ペットショップでも普通に販売されています。複数匹セットで販売されている事も多く、値段は4㎝程度のサイズのもので1,000円前後ですが、希少な個体の場合には1万円程度することもある様です。

水槽の中でも動き回るヤドカリをペットとして飼育するにも、見ていて癒されるものです。環境さえ整えてあげれば難易度はそこまで高くないので、興味がある方は、是非ともペットショップに足を運んでみてください。

水槽の中でも動き回るヤドカリをペットとして飼育するにも、見ていて癒されるものです。環境さえ整えてあげれば難易度はそこまで高くないので、興味がある方は、是非ともペットショップに足を運んでみてください。